Schutzkonzept

Präambel

Zentrale Aufgabe aller Kindertageseinrichtungen ist der Schutz der ihnen anvertrauten Kindern vor jeglicher Form von Gewalt. Sowohl die Eltern als auch die Öffentlichkeit vertrauen darauf, dass Kindergärten und Krippen Orte sind, an denen die Schutzbefohlenen gut aufgehoben sind. Umso wichtiger ist es, dass sich jede Einrichtung mit den internen und externen Gefahren von Kindeswohlgefährdung auseinandersetzt und sowohl Präventions- als auch Interventionsmaßnahmen entwickelt. Deshalb ist laut § 45 ABS 2. Satz 2 Nr. 4 SGB VIII jede Kindertageseinrichtung dazu verpflichtet, ein Schutzkonzept zu entwickeln bzw. vorzuweisen.

Da alle pädagogischen Mitarbeiter*innen einen wichtigen Teil zum Schutzauftrag leisten, ist es von Bedeutung, dass sowohl die Träger als auch die Leitungen und die pädagogischen Mitarbeiter*innen an der Erarbeitung eines solchen Konzepts beteiligt sind. Um dies zu gewährleisten, bedient sich die Kukita des Werkzeugs der Risikoanalyse. Diese beleuchtet durch spezifische Fragen verschiedene Aspekte des Kinderschutzes. Die Ergebnisse einer solchen Risikoanalyse hat der Träger Kukita genutzt, um grundlegende Regelungen für alle Einrichtungen zu etablieren. Die pädagogischen Mitarbeiter*innen haben sie verwendet, um unter der Führung der Einrichtungsleitungen das allgemeine Schutzkonzept an die individuellen Gegebenheiten der Einrichtung anzupassen und einen individuellen Handlungskodex zu entwickeln.

Als Träger von insgesamt sechs Einrichtungen achtet die Kukita GmbH darauf, dass die Schutzkonzepte stets aktualisiert und neue Pädagog*innen für die entsprechenden Themen sensibilisiert werden. Uns ist es wichtig, unsere Mitarbeiter*innen bei allen Aspekten des Kinderschutzes eng zu begleiten, da diese doch recht komplex und emotional sind, sowie teilweise sehr herausfordernde Prozesse beinhalten. Kinderschutz soll nicht als Überforderung durch undurchsichtige Aufgaben gesehen werden, sondern als Bestandteil der alltäglichen pädagogischer Arbeit gelebt werden. Dementsprechend sind auch die Schutzkonzepte der Kukita GmbH aufgebaut.

Neben der Etablierung der Schutzmaßnamen für Prävention und Intervention beinhalten die Schutzkonzepte der Kukita ebenfalls Maßnahmen zu Rehabilitation und Aufarbeitung. Auch sie sind Bestandteil eines gelungenen Schutzkonzeptes. Denn auch die Mitarbeiter müssen bei falscher Verdächtigung geschützt werden. Das Fehlen eines gelungenen Konzepts zur Rehabilitation und Aufarbeitung birgt darüber hinaus die Gefahr, dass Mitarbeiter*innen sich in nicht eindeutigen Verdachtsfällen innerhalb der Einrichtung mit der Meldung von Vorfällen zurückhalten. Sie möchten den guten Ruf von eventuell unschuldigen Teammitglieder nicht zerstören, wenn keine Regelung zur Rehabilitation bestehen. So kann dem Schutzauftrag jedoch nicht nachgekommen werden. Um dem entgegenzuwirken, wird in unseren Einrichtungen zusätzlich zu unseren Rehabilitationsmaßnahmen auf ein Klima der offenen Kommunikation wert gelegt und eine fehlerfreundliche Kultur gelebt.

Ebenfalls enthalten in unserem Schutzkonzept sind ein konkreter Handlungsplan bei Verdachtsfällen, diverse Anlaufstellen, sowie Ansprechpartner*innen.

Risikoanalyse

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, beruht unser Schutzkonzept auf der Durchführung einer Risikoanalyse in unseren Einrichtungen. Grundlage der besagten Analyse, waren die Ausführungen des „Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrags in Kindertageseinrichtungen. Schwerpunkt: Prävention Kita-interner Gefährdungen.“ Des Bayrischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Hier werden auf fünf Seiten vielzählige Fragen zu folgenden Bereichen aufgezählt:

- Perspektive Team / Personalführung

- Handlungsleitlinien / Verhaltenskodex / Beschwerdemanagement

- Perspektive Einrichtung / Struktur

- Perspektive Kinder

- Perspektive Familien

- Perspektive Externe / Träger

Die Konsequenzen aus dieser Analyse werden in den nachfolgenden Kapiteln des Schutzkonzepts dargelegt werden.

Wirksamer Kinderschutz ist jedoch nur möglich, wenn er prozesshaft und fortlaufend ist. Dies ist eines der Erkenntnisse, die die Kukita GmbH aus der Erarbeitung dieses Schutzkonzeptes mitgenommen hat. Wichtig ist uns deshalb, dass die Ergebnisse der durchgeführten Risikoanalyse regelmäßig auf ihre Aktualität überprüft werden: Haben sich Dinge geändert? Sind beispielsweise neue Mitarbeiter*innen hinzugekommen, fehlt Personal, hat sich die Ausstattung der Räumlichkeiten geändert? Dann ist es wichtig die Risikoanalyse zumindest in Teilbereichen erneut durchzuführen.

Daher sind unsere Einrichtungsleitungen dazu angehalten jährlich zu prüfen, ob das Schutzkonzept tatsächlich gelebt wird oder aufgefrischt werden muss und ob die Präventionsmaßnahmen greifen oder sich wieder alte Gewohnheiten einschleifen. Unsere Aufgabe als Träger liegt in der Prüfung der regelmäßigen Aktualisierungen und in der Begleitung der Leitungen bei diesem Prozess.

Bayrisches Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales: Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrags in Kindertageseinrichtungen. Schwerpunkt: Prävention Kita-interner Gefährdungen, S. 36 ff

Rechtliche Grundlagen

Wie bereits erwähnt, ist der Kinderschutz keine freiwillige Aufgabe, sondern rechtlich vielfach verankert. An dieser Stelle soll auf einige der rechtlichen Grundlagen hingewiesen werden, da sie die Grundlage für die Inhalte des Schutzkonzepts sind.

- § 1 Abs. 3 Nr 4SGB VIII: Er definiert den Schutz von Kindern und Jugendlichen und deren Wohl als die grundliegende Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe.

- § 8a SGB VIII: Der staatliche Schutzauftrag wird konkretisiert und auf die Träger von Einrichtungen die Leistungen nach SGB VIII bekommen übertragen.

- § 8a Abs. 4 SGB VIII: In diesem Abschnitt des Sozialgesetzbuches wird seit dem 01.01.2012 präzisiert, dass auch Kindertageseinrichtungen einen eigenen Schutzauftrag haben.

- GG Art. 6: Dieser Artikel des Grundgesetztes legt fest, dass die Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht der Eltern ist und dass hierüber die staatliche Gemeinschaft wacht. Er legt auch fest, dass gegen den Willen der Erziehungsberechtigten Kinder nur von der Familie getrennt werden können, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.

- § 45 Abs.2 Satz 2 Nr. 4 SGB VIII: Dieser Paragraph legt fest, dass das Kindeswohl in den Einrichtungen durch die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt gewährleistet wird.

Formen von Gewalt und deren Symptome

Grundsätzlich kann von drei Formen von Gewalt gegenüber Kindern gesprochen:

Physische Gewalt

Bei dieser Form von Gewalt wird körperlich auf das Kind eingewirkt. Ihm werden hierdurch Schmerzen hinzugefügt oder es wird körperlich fixiert.

Psychische Gewalt

Physische Gewalt kann sich auf unterschiedliche Art und Weise zeigen.

Wir verstehen hierunter beispielsweise: Lustig machen über Kinder, Bloßstellen, Drohen, Einschüchtern, Schuldgefühle einreden, Isolieren, Verweigern emotionaler Bedürfnisse, Ablehnung und Überforderung.

Sexuelle Gewalt

Jede Art von sexueller Handlung, die an einem Kind vorgenommen wird oder bei der ein Kind zuschauen muss ist als sexuelle Gewalt oder sexueller Missbrauch zu bezeichnen.

Sowohl für die Prävention als auch für die Intervention ist es wichtig zu unterscheiden, ob es sich bei Handlungen um Grenzverletzungen oder Übergriffe handelt.

Grenzverletzungen geschehen in der Regel unbeabsichtigt und vereinzelt. Ihnen kann durch eine allgemeine Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen teilweise vorgebeugt werden. Übergriffe hingegen geschehen wissend- und willentlich. Die Täter ignorieren hierbei bewusst die gesellschaftlichen und institutionellen Regeln.

Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung erkennen zu können ist nicht leicht. Hier bedarf es ein regelmäßiges und genaues Beobachten der Kinder. Mögliche Anhaltspunkte für die Kindeswohlgefährdung sind zu finden in:

- der äußeren Erscheinung des Kindes

- dem Verhalten des Kindes

- Äußerungen des Kindes

- dem Verhalten der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft

- der familiären Situation

- der persönlichen Situation der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft

- der Wohnsituation zeigen.

Die Einschätzung von Gefährdungssituationen muss immer auf den Einzelfall bezogen sein und insbesondere das Alter des Kindes sowie Entwicklungsstand und -bedürfnis berücksichtigen.

Was sind Kinderrechte?

Kinderrechte sind Rechte, die jedem von Geburt an zustehen. Sie sind in der UN- Kinderrechtskonvention festgelegt. Viele Staaten haben diese Vereinbarung unterschrieben, so auch Deutschland. Hier sind die zehn wichtigsten Kinderrechte:

- Gleichheit: Alle Kinder / Jugendlichen haben die gleichen Rechte. Herkunft, Hautfarbe, Sprache, Religion, Geschlecht, Aussehen spielen keine Rolle. (Artikel 2 und 30)

- Gesundheit: Alle Kinder / Jugendlichen sollen gesund leben und eine saubere und sichere Umgebung haben. (Artikel 24, 27, 33)

- Bildung: Alle Kinder / Jugendlichen haben ein Recht auf Schulbildung. (Artikel 28)

- Elterliche Fürsorge: Alle Kinder / Jugendlichen haben ein Recht auf Liebe und auf elterliche Fürsorge sowie ein Recht auf ein sicheres Zuhause. (Artikel 5, 9, 18, 20)

- Schutz der Privatsphäre und Würde: Alle Kinder / Jugendlichen haben ein Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden. (Artikel 16)

- Freie Meinungsäußerung, Beteiligung und Zugang zu Medien: Alle Kinder / Jugendlichen haben das Recht bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken. Sie haben ein Recht auf Informationen aus dem Radio, der Zeitung, aus Büchern, dem Computer und anderen Quellen. (Artikel 12, 13, 15, 17, 42)

- Schutz im Krieg und auf der Flucht: Alle Kinder / Jugendlichen haben ein Recht auf Schutz vor Krieg und besonders auf der Flucht. (Artikel 10, 22, 38)

- Schutz vor Gewalt: Alle Kinder / Jugendlichen haben ein Recht auf Schutz vor körperlicher, seelischer oder sexueller Misshandlung, Schutz vor Missbrauch, Vernachlässigung oder Ausbeutung. (Artikel 11,19, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40)

- Spiel und Freizeit: Alle Kinder / Jugendlichen haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und am kulturellen und künstlerischen Leben teilzunehmen. (Artikel 31)

- Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung: Alle Kinder / Jugendlichen, auch mit Beeinträchtigungen, haben das Recht aktiv am Leben teilzuhaben sowie ein Recht auf Förderung und Fürsorge. (Artikel 23)

Prävention

Da die Präventionsmaßnahmen auf den Fragen der Risikoanalyse erarbeitet wurden, sollen sie auch in der Reihenfolge der Themenbereiche vorgestellt werden, die im „Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrags in Kindertageseinrichtungen. Schwerpunkt: Prävention Kita-interner Gefährdungen“ des Bayrischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales enthalten sind.

Perspektive Team / Personalführung

Rechten und Pflichten

Bei der Einstellung werden die Mitarbeiter über ihre Rechte und Pflichten informiert. Hierfür bekommen sie ein Handout über die Aufgabenbereiche, die ihre Stelle beinhaltet. Ebenfalls werden sie über die Zuständigkeiten und Ansprechpartner in ihrer Einrichtung und des Trägers informiert.

Respektvoller Umgang / Diskriminierung

In unseren Einrichtungen legen wir viel Wert auf einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. Sowohl bei dem Mitarbeiter*innen als auch bei den Kindern achten wir auf eine ethnische, kulturelle und auch soziale Vielfalt. Diversität spielt in allen Einrichtungen der Kukita GmbH eine zentrale Rolle. Niemand darf daher wegen seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner Weltanschauung, Hautfarbe, Alters oder Geschlechts diskriminiert werden.

Offene Gesprächs- Fehler- und Feedbackkultur

Wir begrüßen und unterstützen eine offene Fehlerkultur und kritikfähiges Verhalten. Die Mitarbeiter*innen werden durch unser Credo: „Wir reden miteinander und nicht übereinander“ dazu motiviert, Probleme oder Missverständnisse direkt bei betreffenden Kolleg*innen anzusprechen.

Um einem wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander pflegen zu können, ist es grundlegend eine positive Fehler- und Feedbackkultur zu besitzen. In den Leitungsteams mit Träger und Einrichtungsleitungen bekommen die Leitungen der Einrichtungen vorgelebt, dass geäußerte Kritik ernstgenommen und bearbeitet wird. Diese Einstellung wird von den Leitungen in die regelmäßig stattfindenden Klein- und Großteams weitergegeben.

In den Teamsitzungen wurde der Punkt: „Fragen, Wünsche oder Anregungen“ mit auf die Liste der Großteamsitzungen aufgenommen. Dies soll es den Pädagog*innen erleichtern, Dinge anzusprechen.

Herausfordernde Alltagssituationen wie die Essens- oder Schlafens Situation werden regelmäßig in den Klein- oder Großteams reflektiert. Dies ist wichtig, da stressige Situationen eher zu übergriffigen Reaktionen verleiten. Dies soll in jedem Fall verhindert werden. Auch Fallberatungen sind fester Bestandteil der Teamsitzungen.

Beschwerdewege für Mitarbeiter*innen

Natürlich kommt es in Teams auch zu Konflikten. Wie bereits erwähnt ist uns eine offene Konfliktkultur wichtig. Deshalb haben wir mit den Mitarbeiter*innen folgendes Credo für die Teams vereinbart: Wir reden miteinander und nicht übereinander. Dies fördert eine offene Kommunikation und verhindert negative Einflüsse auf das Teamklima.

Nicht immer fällt es allen Mitarbeitern leicht Kritik offen zu äußern. Alle zwei Wochen finden Leitungsrunden statt. Hier haben die Leitungen die Möglichkeit eigene Kritikpunkte oder die ihrer Mitarbeiter*innen vorzutragen. Vorgetragene Beschwerden oder Wünsche werden stets ernst genommen und bearbeitet.

In Konflikten zwischen Leitung und Team oder Teammitgliedern untereinander werden bei Bedarf auch Supervisionen durchgeführt. Dies gilt auch bei Konflikten zwischen Einrichtungsleitungen und Träger.

Konzeptionstage werden bei Bedarf dazu genutzt, Teambuildingmaßnahmen durchzuführen. Die Trägerinnen, Frau Hipp, die Erzieherin und Sozialpädagogin ist, und Frau Speitmann, als auch eine pädagogische Fachberatung stehen den Häusern bei der Klärung von Konflikten zur Seite. Letztere kann ebenfalls als Vermittlerin zwischen Team und Leitung hinzugezogen werden.

Beschwerden an den Träger können per Mail, persönlich oder per Telefon vorgetragen werden. Alle Mitarbeiter*innen haben unsere Telefonnummer. Des Weiteren besuchen wir die Einrichtungen regelmäßig persönlich und erkundigen uns nach dem Befindlichkeitsstand aller und schaffen sich einen eigenen Eindruck.

Partizipativer Leitungsstil

Wir als Träger legen Wert auf einen partizipativen Leitungsstil. Deshalb lassen wir den Leitungen einen gewissen Freiraum bei der Umsetzung und Ausgestaltung unseres pädagogischen Konzepts.

Im Gegenzug erwarten wir auch von den Einrichtungsleitungen, dass sie die verschiedenen Stärken und Interessen ihrer Mitarbeiter*innen berücksichtigen und das Team in Entscheidungsprozesse mit einbezieht.

Handlungsleitlinien / Verhaltenskodex / Beschwerdemanagement

Einstellung neuer Mitarbeiter

Bei der Auswahl der Mitarbeiter achten wir sowohl auf die fachliche als auch persönliche Kompetenz von Mitarbeiter*innen. Da Diversität ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie ist, erwarten wir auch von jedem unserer Mitarbeiter ein offenes und tolerantes Weltbild. Uns ist es wichtig, dass Bewerber folgende Qualitäten mitbringen:

- Die Fähigkeit Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Menschen wahrzunehmen, diese als Ausdruck von Vielfalt und Individualität und somit als Bereicherung anzusehen

- Empathie und Perspektivwechsel. Bezogen auf die Kinder, Kolleg*innen und Eltern

- Die Fähigkeit eigenes Denken und Handeln zu reflektieren

- Die Bereitschaft sich mit den eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen

- Den Wunsch Kinder entsprechend dem Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan zu fördern und sich auf ihren individuellen Bildungsprozessen einzulassen

Vor Einstellung haben wir mit allen Interessent*innen ein Bewerbungsgespräch in dem wir ebenfalls unsere Philosophie der Einrichtung und unser Verhaltenskodex vorstellen.

Die Hospitation in unserer Einrichtung ist ebenfalls fester Bestandteil des Bewerbungsprozess. Sie dient dazu sich einen ersten Eindruck über die Arbeit von zukünftigen Kolleg*innen zu machen.

Jeder Vertrag beinhaltet eine Probezeit, die dazu dient, die Arbeitsweisen und die Haltung zum Kind genauer in Augenschein zu nehmen.

Alle Mitarbeiter*innen müssen zu Arbeitsbeginn ein aktuelles Führungszeugnis vorlegen. Dies betrifft ebenfalls nichtpädagogisches Personal, welches in Kontakt mit den Kindern kommt. Alle fünf Jahre wird das Führungszeugnis erneuert.

Rechtliche Grundkenntnisse der Mitarbeiter*innen

Die Pädagog*innen der Kukita Großhadern sind darüber aufgeklärt, dass sie einen gesetzlichen Schutzauftrag haben, der den Schutz vor Gewalt jeglicher Art beinhaltet. Des Weiteren werden alle Mitarbeiter*innen darüber aufgeklärt, dass die Kinder ein Recht auf Bildung und ein Recht auf die altersentsprechende Beteiligung an allen sie betreffenden Entscheidungen haben (Partizipation). Diese Aufklärung ist Teil des Einarbeitungsprozesses eines jeden Mitarbeiters.

Unser Verhaltenskodex

Die Kukita Großhadern hat den nachfolgenden Verhaltenskodex erarbeitet. Dieser Kodex wird jedem Mitarbeiter zum Einstellungsbeginn vorgelegt und von ihm unterschrieben. Die Leitung der Einrichtung wacht über die Einhaltung des Kodes:

Das Bild vom Kind:

Wir bieten Krippenkindern die Möglichkeit, ihre natürlich vorhandene Neugierde auszuleben und sich daraus ganzheitlich zu entwickeln, zu lernen, all ihre Sinne zu erfassen und zu begreifen. Die Kinder unserer Einrichtung werden ganzheitlich mit all ihren Stärken und Schwächen als eigenständige Persönlichkeiten gesehen, nicht als hilflose Wesen. Grundvoraussetzung hierfür ist, jedes einzelne Kind in seiner Individualität und seiner jeweiligen Tagesform anzunehmen, zu achten und zu respektieren und dementsprechend zu fördern und zu fordern. Deshalb sind folgende Aussagen verbindlich für jeden Mitarbeiter*in der Kukita:

- Die Würde eines jeden Kindes ist unantastbar. Jegliche Form von Gewalt (sei sie körperlich, emotional oder psychisch) ist nicht akzeptabel

- Wir achten und wertschätzen das Kind als individuelle und einzigartige Persönlichkeit

- Wir berücksichtigen in unserer Arbeit die individuellen Bedürfnisse der Kinder und bewahren ihre persönlichen Grenzen

- Wir sind den Kindern ein Vorbild und achten ebenfalls auf die Wahrung unserer eigenen Grenzen (absichtliches Anfassen von Brust, Po, Penis, Scheide ist tabu)

- Wir achten auf verbale, mimische oder körperliche Hinweise der Kinder, ablehnend oder zustimmend und unterstützen uns dabei gegenseitig

- Wir nehmen Kinder als Forscher und Entdecker wahr

- Wir betrachten Kinder als aktive Wesen mit allen Sinnen lernen

- Wir betrachten Kinder als kompetente Wesen, die an ihrem Bildungsprozessen aktiv beteiligt werden müssen

- Wir machen uns gegenseitig auf Fehler und grenzverletzendes Verhalten aufmerksam

- Beabsichtigte Ausnahmen und Verstöße werden der Einrichtungsleitung zur Kenntnis gebracht. Fehler dürfen passieren, aber nicht geheim gehalten werden

- Kollegiale Kritik ist erlaubt und wird erwartet

- Wir wissen um die unterschiedlichen Stärken und Schwächen der Kinder und holen sie da ab, wo sie stehen

- Wir begegnen den Kindern mit Respekt und Wertschätzung

- Wir sind uns unserer Macht bewusst und demütigen keine Kinder

- Kinder haben das Recht, auch uns gegenüber „Nein“ zu sagen

- Wir küssen Kinder nicht aktiv und lassen uns nicht auf den Mund küssen

Das Prinzip der offenen Tür oder der vier Augen

In sensiblen Situationen ist es besonders wichtig, das Risiko von möglichen körperlichen, physischen oder sexuellen Übergriffen auf Kinder zu minimieren. Im Team haben wir folgende Situationen als sensibel eingestuft und entsprechende Maßnahmen ergriffen:

- Das Schlafen: Sofern möglich befinden sich zwei Pädagog*innen im Schlafraum. Falls nicht, bleibt die Tür des Schlafraums einen Spalt geöffnet. So dass es jederzeit möglich ist Einsicht in den Raum zu haben.

- Das Wickeln: Die Wickeltische sind so ausgerichtet, dass die Kinder trotz geöffneter Tür noch ausreichend Privatsphäre haben und geschützt vor anderen Blicken sind. Sofern sich nicht zwei Mitarbeiter gleichzeitig im Raum befinden, bleibt die Tür daher geöffnet.

Beim Wickeln der Kinder wird keine übertriebene Säuberung der Geschlechtsorgane betrieben. Der Vorgang des Wickelns und der Säuberung wird verbal begleitet. Die Geschlechtsorgane werden hierbei mit ihrem richtigen Namen benannt, damit die Kinder direkt die richtige Sprache für ihre Genitalien erlernen.

Die Kinder haben des Weiteren das Recht darauf, Personen für das Wickeln abzulehnen. Sehr junge Kinder können dies auch wortlos – beispielsweise durch eine verkrampfte Körperhaltung tun.

Kurzzeitpraktikant*innen wickeln die Kinder niemals. Langfristige Praktikant*innen und neue Mitarbeiter*innen erst nach einer sechswöchige Eingewöhnungsphase. - Das Umziehen der Kinder: Die Kinder werden nicht nackig in Räumen umgezogen, die von anderen Eltern oder fremde Personen einsehbar sind, daher werden die Kinder nicht im Flur umgezogen. In den Gruppenräumen werden die Vorhänge geschlossen. Auch für das Umziehen herrscht das Prinzip der Vier Augen oder der halboffenen Tür.

- Das Essen: Im Krippenbereich stellt das Essen eine besondere Herausforderung an das Personal. Daher sind die Mitarbeiter in diesem Zeitraum immer mindestens zu zweit. Ist dies aufgrund von Personalmangel an einzelnen Tagen nicht möglich, so bleiben beide Gruppentüren geöffnet. So können beide Gruppen hören, was in den anderen Gruppenraum vorgeht und die zweite Kollegin aus der einen Gruppe ggf. die allein arbeitende Kollegin kurzfristig unterstützen.

Angemessene Kleidung, Musik und Tattoos

- Die Mitarbeiter*innen achten auf angemessene Kleidung. Die Ausschnitte der Oberteile sollten nicht zu groß sein. Röcke und kurze Hosen sollten mindestens die Hälfte des Oberschenkels bedecken.

- Die Mitarbeiter achten auch bei privater Musik auf altersentsprechende, gewaltfreie und nicht sexualisierte Texte

- Tattoos und Piercings sind grundsätzlich gestattet, sofern letztere die Arbeit nicht behindern und erstere jugendfreie Motive zeigen. Bilden die Tattoos Motive ab, die für Kinder ungeeignet sind, müssen diese durch Kleidung verdeckt werden.

Keine Privatgeschenke an Kinder

Die Bevorzugung von einzelnen Kindern stellt eine von vielen Täterstrategien dar. Deshalb machen Mitarbeiter*innen Kindern auch keine privaten Geschenke. Diese werden immer im Namen aller und in Absprache mit den Kolleg*innen gemacht.

Klare Regeln im Umgang mit Geheimnissen

Täter*innen setzten Kinder oft im Zusammenhang mit Geheimnissen unter Druck. Deshalb besprechen wir mit den Kindern regelmäßig den Unterschied von schönen und schlechten Geheimnissen. Wenn es sich im Bauch nicht gut anfühlt, dann ist es kein gutes Geheimnis. Diese dürfen dann an andere Erwachsene kommuniziert werden, ohne eine „Petze“ zu sein.

Meldung von Handlungen, die möglicher Weise gegen das Kinderwohl verstoßen

Mit der Unterschrift dieses Handlungskodex verpflichtet sich die Mitarbeiter*innen dazu, mögliche Verstöße gegen den Handlungskodex und das Kindeswohl zu melden. In Fällen, in denen sich die Mitarbeiter*innen unsicher sind, ob eine Handlung übergriffig ist oder nicht, kann sie die Beschwerde zuerst auch anonymisiert bei Leitung oder Träger vortragen.

Aufzählung von nicht geduldetem oder kritischem Verhalten

Die folgende Tabelle soll verdeutlichen, welche Handlungen im Konkreten dem Schutzauftrag widersprechen und welche als kritisch anzusehen sind:

| Nicht geduldetes Verhalten |

|

|

| Kritisches und für die Entwicklung nicht förderliches Verhalten |

|

|

Kooperation und Vernetzung

Für einen effektiven Kinderschutz ist die frühzeitige Zusammenarbeit mit spezialisierten Fachkräften und Institutionen unumgänglich. Zu diesen gehören beispielsweise:

- Die insofern erfahrene Fachkraft

- Die Sozialbürgerhäuser

- Die Koordinierenden Kinderschutzstellen in der Landesstadt München (KoKi)

- Beratungsstellen für Eltern Amyna, KIBS Beratungsstelle)

- Kinderpsychologen

- Kinderärzte

- Sprengel Schulen

In jeder Einrichtung hängt im Büro der Leitung eine Liste mit den entsprechenden Kooperationspartner*innen. Die Mitarbeiter wissen, welche Beratungsstelle für welche Themen sind. Somit können sie bei Bedarf darauf zurückgreifen oder die Eltern an entsprechende Stellen verweisen.

Folgende Beratungsstellen sind essenziell und daher auf jeder dieser Listen vorhanden:

- Amyna e.V.

Mariahilfplatz 9, 81541 München

Tel: 089/8905745 -100 - Büro der Kinderbeauftragten der Landeshauptstadt München

Priemlmayerstr. 1, 80335 München.

Tel: 089 23349745

Mail: kinderbeauftrage.soz@muenchen.de - Fachberatung zum Kinderschutz für beruflich mit Kindern befassten Personen

Luitpoldstr. 3, 80335 München

Tel: 089 233 49999 - KIBS Beratung bei sexuellen Missbrauch für Jungs und junge Männer

Franziskanerstr. 14, 81669 München

Tel: 089 231717-9120 - KIM / IMMA e.V. Beratung bei sexuellem Missbrauch für Mädchen und junge Frauen

Tel: 089 260531 - Kinder- und Jugendhilfetelefon

0800116111

Perspektive Einrichtung / Struktur

Räumlichkeiten

Die großzügigen Räumlichkeiten, ca. 380 qm im Erdgeschoss und ca. 100 qm im 1.Stock, eines ansprechenden Bauernhauses in München-Großhadern, Heiglhofstraße 5, 81377 München bieten Platz für eine dreigruppige Kinderkrippe mit jeweils 12 Kindern von 0 bis 3 Jahren.

Die Kukita Großhadern bietet Platz für 36 Krippenkinder von 0 bis 3 Jahren. Die Gruppenräume sind hell und geräumig. An jedem Gruppenraum ist befindet sich direkt ein Schlafraum. Die Räume sind Kleinkind gerecht ausgestattet mit einer Rückzugs -oder Kuschelecke, Rollenspiel Ecke und viel freier Fläche zum Spielen. Zusätzlich steht den Kindern ein weitläufiger Flur als Freispielfläche zur Verfügung. Von dort aus können die Kinder in den abgezäunten Garten gelangen.

Die Einrichtung verfügt über einen kindgerecht ausgestatteten Sanitärbereich mit drei Waschbecken, drei Wickeltischen und einem Kinder-WC. Für das Personal haben wir im 1.Stock einen großzügigen Aufenthalts- und Team Raum, den wir auch für Elternabende oder Elternbeirats-Sitzungen nutzen.

Innenbereich:

Die Kukita hat das Prinzip: Der Raum als dritter Erzieher. Sowohl Spielmaterialien als auch die Ausstattung sind auf das Alter der Kinder ausgerichtet und berücksichtigt die gängigen Sicherheitsstandards. So sind Steckdosen beispielsweise mit einer Kindersicherung versehen.

Die Kinder haben die Möglichkeit sich frei im Gruppenraum zu bewegen und die Raumgestaltung lädt sie zum aktiven Spielen und Forschen ein. Die Anordnung der Möbel und Spielmaterialien bietet den Kindern eine gute Balance zwischen Bewegung, Entspannung und Rückzug, damit sie ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend handeln können. Somit kann eine positive Beziehung zum Gruppenraum aufgebaut werden und der Raum als „ihr Raum“ angesehen werden. Aufgehängte Kunstwerke der Kinder verstärken dieses Gefühl.

Die Rückzugsmöglichkeiten liegen etwas versteckt, sind aber für die Pädagog*innen dennoch einsehbar. Die Mitarbeiter*innen werden in den Kleinteams regelmäßig sensibilisiert, dass sie den schwerer einsehbaren Rückzugsmöglichkeiten besondere Aufmerksamkeit schenken, da sie ein erhöhtes Risiko für Übergriffe von Kindern untereinander bieten. Übernachtungen in der Einrichtung stellen grundsätzlich ein Risiko dar, werden in unserer Einrichtung jedoch nicht praktiziert.

Es befinden sich zwei Pädagoginnen im Gruppenraum. Ist dies aus personellen Situationen vereinzelnd nicht möglich, bleiben beide Türen der zwei Gruppenräume geöffnet. So können die Kolleg*innen aus der anderen Gruppe hören, ob Hilfe benötigt wird oder die Kolleg*in in Stress gerät.

Außenbereich:

Neben der ca. 400 qm großen eigenen Freifläche mit Rutsche, Sandkasten und SchaukeI befindet sich in unmittelbarer Nähe, ca. 800 m vom Standort entfernt, die schöne, öffentliche Wirsching Wiese, die zu vielen Aktivitäten in der Natur einlädt, wie zum Beispiel große Wiesen zum Toben und einen Spielplatz. Spaziergänge innerhalb der Nachbarschaft fördern die Kinder in ihrem Umgebungsbewusstsein und lernen ihnen wichtige Fähigkeiten im Straßenverkehr.

Der Außenbereich ist ebenfalls kindersicher und bietet diverse Spielmöglichkeiten, bei denen die Kinder sich und ihre Fähigkeiten austesten können.

Im Sommer dürfen die Kinder in Windel oder Unterhosen spielen. Nackig sind sie nicht im Garten. Bäume und Tücher werfen genügend Schatten, damit die Kleinen nicht überhitzen. Genauso wie im Innenbereich gibt es im Außenbereich einige wenige Versteckmöglichkeiten für die Kinder. Auch hier sind die Pädagog*innen sensibilisiert diese Räume besonders im Blick zu haben.

Struktur

Vertretungsregelungen

Insbesondere im Krippenbereich sind die Kinder eng an ihre Bezugspersonen gebunden. Muss bei Krankheit ein Teammitglied aus einer anderen Gruppe einspringen, so kann das bei den Kindern zu Unwohlsein führen. Um dieses Unwohlsein vorzubeugen, praktiziert die Kukita ein teiloffenes Konzept.

Sowohl in den Bring- als auch in der Abholzeit arbeiten die Pädagog*innen gruppenübergreifend. So bauen die Kinder auch zu den Bezugsbetreuer*innen aus der anderen Gruppe eine Beziehung auf.

Transparenz

Transparenz ist ein wichtiger Faktor beim Thema Kinderschutz und das in vielerlei Hinsicht.

Bezogen auf die Kinder bedeutet das:

- Die Kinder kennen die Tagesabläufe. Die immer wiederkehrenden Strukturen geben ihnen Sicherheit und stärken ihr Vertrauen in die Institution Kita.

- Die Kinder kennen die Regeln und wissen, dass alle Pädagog*innen die gleichen Regeln befolgen und einfordern. Auch dies gibt den Kleinen Sicherheit. Sie nehmen ihre Bezugspersonen als verlässliche Bindungspartner*innen wahr.

Durch Transparenz und verlässliches Verhalten bekommen die Kinder ein Gespür dafür, welche Verhaltensweisen üblich und welche unüblich und damit eventuell suspekt sind. Dies stärkt ihre Selbstkompetenz

Bezogen auf die Kolleg*innen:

- Ein transparentes Konzept schafft Klarheit und Sicherheit. Die Pädagog*innen ziehen alle am gleichen Strang und arbeiten auf das gleiche Ziel hin

- Transparente Arbeitsverteilung schafft Ruhe und Struktur. Jeder kennt seinen Aufgabenbereich und kann sich auf diesen vorbereiten

- Transparente Regeln fördern ein einheitliches Vorgehen und schafft Sensibilität für auffällige Situationen. Kennt jeder beispielsweile die Regel, dass die Türen beim Wickeln nicht geschlossen werden, dann macht eine plötzlich geschlossene Badtür aufmerksam. Diese Aufmerksamkeit ist grundliegend für das Erkennen von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung

Bezogen auf die Eltern:

Transparentes Arbeiten schafft Vertrauen. Und Vertrauen schafft offene Kommunikation. Deshalb:

- kennen die Eltern den Wochenplan und den Tagesablauf, sowie grundsätzliche Strukturen der Kita. Diese bekommen sie an den Elternabenden und durch Aushänge während des Kita Alltags.

- Haben die Eltern 1-2 Elterngespräche pro Kita-Jahr, in denen sie über den aktuellen Entwicklungsstand und die aktuellen Förderschwerpunkte ihres Kindes informiert werden.

Handlungspläne für Ferien, Risiko- und Randzeiten

In Risikozeiten, in denen Mitarbeiter naturgemäß häufiger krank sind, können nicht mehrere Mitarbeiter gleichzeitig Urlaub nehmen. Hier achtet die Leitung auf eine gute Verteilung der Urlaubstage (außerhalb der regulären Schließtage). In Ferienzeiten, in denen die Kita geöffnet hat, aber meist weniger Kinder die Einrichtung besuchen, können hingegen mehr Mitarbeiter Urlaub nehmen. Dennoch muss für ein ausreichendes Backup gesorgt sein.

Des Weiteren nehmen nie zwei Pädagog*innen aus einer Gruppe zur gleichen Zeit Urlaub, damit die Kinder stets eine bis zwei Bezugspersonen in ihrer Gruppe haben.

Randzeiten sind gute Zeiten, um Überstunden abzubauen. Dennoch achten wir darauf auch in dieser Zeit mindestens drei Pädagog*innen im Haus zu haben.

Perspektive Kinder

Ziel der Kukita ist eine am Kind orientierte, entwicklungsstandangemessene ganzheitliche Bildung aller Kinder unserer Einrichtung, unabhängig ihres Geschlechts, Alters, Ethnie, Glaubens und sozio-ökonomischen Status. Grundlage hierfür ist der Aufbau einer sicheren Bindung zu den Bezugspersonen. Deshalb legen wir besonderen Wert auf eine solide Eingewöhnung. Unser Leitgedanke hierbei heißt: Keine Erziehung ohne Beziehung.

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“

(§1 Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG)

Um diesen Vorsatz zu erreichen, verfolgen wir drei Ziele:

- Beobachtungen der Kinder als Ausgangslage für pädagogische Arbeit

- Stärkung der Kinder durch die Förderung der verschiedenen Basiskompetenzen in unserer alltäglichen Arbeit und durch gezielte Angebote.

- Integration von Beteiligungs- und Beschwerderechte von Kindern

Beobachtungen als Ausgangslage für unsere pädagogische Arbeit

Um Kinder entwicklungsstandangemessen fördern zu können, ist es wichtig zu wissen, wo in seiner Entwicklung sich das Kind gerade befindet. Hierfür sind geplante und spontane Beobachtungen die Grundlage. Sie sind ebenfalls die Grundlage für das Erkennen möglicher Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung.

Stärkung der Basiskompetenzen

Grundlage für die Präventionsarbeit mit Jungen und Mädchen ist die Stärkung ihres Selbstbewusstseins und die Befähigung der Kinder zu selbstbestimmten Verhalten. Neben dem respektvollen und feinfühligen Umgang mit ihnen, ist hierfür eine Stärkung ihrer grundliegenden Kompetenzen essenziell. Die Kinder erfahren sich hierdurch als kompetente Lebewesen und entwickeln durch wiederkehrende Erfolgserlebnisse eine positive, optimistische Lebenseinstellung und Selbstwirksamkeitsüberzeugung.

Die Liste der durch unsere Arbeit geförderten Kompetenzen ist lang. Einige wichtige Basiskompetenzen sollen an dieser Stelle aber besonders hervorgehoben werden, da sie für die Resilienz der Kinder von besonderer Bedeutung sind:

Ich-Kompetenzen

- Die Selbstwahrnehmung und ein positives Selbstkonzept

- Das Erleben von Selbständigkeit und eigenem Können

- Das Spüren von Autonomie

- Das Erleben und der Aufbau von eigener Stärke und Selbstvertrauen

- Das Erleben und Erkennen eigener Grenzen

Soziale Kompetenzen

- Unterschiedliche Interessen kennenlernen und aushandeln

- Im Umgang mit anderen verantwortlich handeln

- Soziale Kontakte aufnehmen

- Gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung

Sachkompetenzen

- Sich die Welt aneignen

- Sachliche Lebensbereiche erschließen

- Theoretisches und praktisches Wissen aneignen

Lernmethodische Kompetenzen

- Der Erwerb von passiver und aktiver Sprachkompetenz

- Der Aufbau altersspezifischer kognitiver Kompetenzen

- Fähigkeit, sich selbst Wissen und Können anzueignen

- Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden

Folgende Basismaßnahmen nutzen wir zur Förderung der eben genannten Kompetenzen:

- Die empathische Wahrnehmung und Erfüllung der kindlichen Bedürfnisse

- Der Aufbau eines sicheren Bindungsverhaltens durch bekannte Bezugspersonen

- Die aktive verbale und nonverbale Kommunikation mit dem Kind in allen Bereichen

- Das Gewähren von altersgerechten Handlungsspielräumen sowie das gleichzeitige Schaffen von Sicherheit und Orientierung durch Grenzen und Regeln

- Altersspezifische Bildungs- und Förderprojekte in allen Entwicklungsbereichen

- Die Vermittlung von Werten und Normen

- Das frühzeitige Verbalisieren von und der Umgang mit Emotionen

- Gezielte Beobachtung der Entwicklung des Kindes durch Entwicklungsdokumentation

- Die individuelle Förderung von Talenten und Begabungen

- Möglicher Abbau von Schwächen und Entwicklungsdefiziten

Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren

Essenziell für selbstbewusste Kinder mit starker Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist das Erleben von Beteiligungs- und Beschwerderechten. Die Kinder erleben bei uns, dass ihre Wahrnehmung, ihre Wünsche, Bedürfnisse und ihr Wohl- bzw. Unwohlsein ernst genommen wird. Wir unterstützen sie darin, eigene Gefühle zu erkennen sowie ausdrücken und benennen zu können.

Genaues Beobachten der Kinder ist hierbei die Grundlage. Denn insbesondere die Kleinsten sind noch nicht in der Lage, eigene Bedürfnisse verbal zu kommunizieren. Unsere Pädagog*innen sind deshalb darauf sensibilisiert, auch die nonverbalen Signale zu erkennen und darauf bedürfnisorientiert zu reagieren. Auch das aktive Zuhören und einfühlende Verstehen gehört zu den essenziellen Werkzeugen in der kindorientierten Arbeit.

Beschwerdemanagement

Die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder partizipativ im Kita Alltag zu integrieren und ihre Beteiligungs- und Beschwerderechte als Grundlage der pädagogischen Arbeit zu betrachten ist für uns eine logische Schlussfolgerung. Die Kukita legt daher Wert darauf, dass in unseren Einrichtungen ein bewusster und professioneller Umgang mit Beschwerden herrscht. Dies setzt folgendes Voraus:

- Sensible Wahrnehmung unterschiedlicher Ausdrucksformen von Beschwerden

- Das aktive Erfragen von Meinungen und Gefühlen der Kinder (z.B. Gefühlswürfel) im Morgenkreis

- Die Akzeptanz, dass Kinder auch zu uns „Nein“ sagen dürfen

Kinder werden zu keinerlei Dingen gezwungen (Essen, Schlafen, Wickeln) - Fähigkeit zur Selbstreflexion

- Besprechung der Beschwerden in den Teamsitzungen.

- Herausforderndes Verhalten von Kindern wird im Team reflektiert und als Ausdruck von Bedürfnissen wahrgenommen.

- Fähigkeit auch Kritik an Kolleg*innen konstruktiv weiter zu tragen

- Bei Konflikten unter den Kindern werden beide Parteien ernst genommen. Die Konflikte werden eng begleitet, der Perspektivwechsel und Lösungsweg verbalisiert.

Partizipation

Partizipation ist ein gemeinsamer Prozess zwischen Kindern und dem pädagogischen Team und entwickelt sich immer in einem Dialog, den wir unter Anderem in den täglichen Morgenkreisen fördern. Hier geben wir den Kindern die nötige Zeit und Aufmerksamkeit, um z.B. Fragen zu stellen oder Dinge zu kritisieren:

- Wir erfragen die Gedankenwelt der Kinder und Dinge, die sie beschäftigen

- Wir fragen: „Was hat Euch heute gut gefallen, was nicht so gut?“

- Wir reden über Wunsch-Themen, die wir gemeinsam als Projekt erarbeiten

- Besprechen Dinge, über die sie sich ärgern, aber auch über ihre Wünsche und Sorgen

Partizipation heißt für uns, Kinder an Entscheidungsprozessen, die ihr eigenes Leben und das der Gemeinschaft betreffen, altersentsprechend zu beteiligen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Damit räumen wir Kindern Einflussnahme ein und gestehen ihnen Selbstbestimmung zu. Ihrer Entwicklung angemessen ermöglichen wir allen Kindern möglichst viel Mitgestaltung im Krippenalltag. So wie es die UN-Kinderrechte vorsehen.

Der Tagesablauf in unserer Krippe ist klar strukturiert. Unterschiedliche Rituale und Regeln ordnen und gestalten das Miteinander. Dennoch ermöglichen wir den Kindern ausreichend Gestaltungsspielräume, indem wir die Notwendigkeit von Regeln und Routinen daran messen, ob sie dazu beitragen, den Kindern einerseits Orientierung und Halt zu geben und andererseits die Möglichkeit zur Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung unterstützen.

Entsprechend ihres Alters und ihrer Fähigkeiten übertragen wir den Kindern Verantwortungsbereiche aus den alltäglichen Tätigkeiten wie z. B.

- Tischdecken

- Tisch feucht abwischen

- Kinder zählen

Damit lernen sie Mitverantwortung zu übernehmen.

Für den Prozess der Beteiligung bedeutet das:

- Wünsche und Bedürfnisse zu erfragen, zu besprechen und ernst zu nehmen

- Probleme besprechen und gemeinsam Lösungswege suchen

- Gemeinsam Regeln und Grenzen setzen

- Verantwortungsbereiche schaffen

- Kinder bei der Auswahl von Aktivitäten miteinbeziehen

Wenn wir Kinder an der Gestaltung ihres Alltages beteiligen, erfahren sie:

- Wünsche und Probleme werden ernst genommen

- Sie selber sind wichtig

- Jeder hat ein aktives Mitspracherecht

- Man muss sich auch einmal der Mehrheit beugen

- Regeln müssen eingehalten werden

- Lösungen werden gemeinsam gesucht

- Alle sind Teil einer Gemeinschaft

- Wie demokratische Prozesse im Kleinen ablaufen

Sexualpädagogisches Konzept

Ebenso wichtig wie die Stärkung der Basiskompetenzen und die Integration von Beteiligungs- und Beschwerdesystemen ist es, ein sexualpädagogisches Konzept zu haben. Kindlich sexuelle Bedürfnisse und Ausdrucksweisen müssen von Pädagog*innen erkannt und richtig eingeordnet werden. Ein positiver Umgang mit Sexualität und Körperlichkeit ist wesentlich für Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl sowie für die Identitätsentwicklung von Kindern.

Deshalb beginnt unser Sexualkonzept mit einem kurzen Überblick über die kindliche Sexualentwicklung. Anschließend werden die individuellen Begebenheiten der Kukita Großhadern beleuchtet, um dann im letzten Teil die Grundhaltung des Teams zu speziellen Themen sowie entsprechende Schutzmaßnahmen vorzustellen.

Unser Verständnis von Sexualpädagogik

Wir verstehen unter Sexualpädagogik nicht, dass wir ständig mit den Kindern über sexuelle Themen sprechen. Vielmehr möchten wir den Kindern Orientierung geben und ihre Fragen beantworten, damit sie in diesem wichtigen Entwicklungs- und Bildungsbereich nicht allein gelassen werden. Wir möchten, dass die Kinder sprachfähig werden – damit sie sich gut entwickeln können und um sie zu schützen. Wir möchten sie ermutigen, ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen und gegenüber anderen deutlich zu machen.

Wir möchten, dass sie erfahren, dass andere Kinder und Erwachsene diese Grenzen ernst nehmen und respektieren. Basis unserer Arbeit, auch in Bezug auf unser sexualpädagogisches Konzept ist die vertrauensvolle Bindung zu den Kindern, die erlaubt, dass alle Fragen, Ängste, Probleme mit uns, den Mitarbeiter*innen besprochen werden können. In altersangemessener Form wird über Geschlechtermerkmale gesprochen und Rollenverständnis kritisch hinterfragt.

Die Bezugspersonen verhalten sich den Kindern gegenüber achtsam und einfühlsam. Im Umgang wahren sie die persönliche Grenze und Intimsphäre eines jeden Kindes.

Überblick über die sexuelle Entwicklung im Kindesalter

Das erste Lebensjahr

Im ersten Lebensjahr baut das Kind ein Urvertrauen zu seinen Bezugspersonen auf. Insbesondere körperliche und emotionale Zuwendungen wie streicheln, lächeln und in den Arm nehmen, tragen hierzu bei.

Die erste Phase der kindlichen Sexualentwicklung wird als „orale Phase“ bezeichnet. Der Mund dient hierbei als „Lust und Erkundungsorgan“ (3) Die Kinder lernen ihre Umwelt kennen, indem sie die darin befindlichen Dinge mit ihrem Mund und Lippen erkunden.

Das zweite Lebensjahr

Freud nennt diese Phase die „phallische Phase“. In dieser Phase entdecken die Kinder Freude an der Manipulation ihrer Genitalien. Sie entdecken ihren Körper durch Berührungen und sammeln dabei wichtige Informationen über sich.

Auch die Erkundung der Genitalien ihrer Eltern / Sorgeberechtigten steht in dieser Phase im Fokus. (4)

Das dritte Lebensjahr

Diese Phase wird von Freud als „anale Phase“ beschrieben. In dieser Phase werden die eigenen Ausscheidungen mit dem Gefühl der Selbstwirksamkeit gekoppelt. Daher interessieren sich die Kinder in jetzt besonders für ihren eigenen Kot. (5)

Das vierte Lebensjahr

Das Kennenlernen von sozialen Regeln sowie die Entwicklung von Körperscharm sind prägend für diesen Lebensabschnitt. Oft fallen Sätze wie: „Wenn ich groß bin heirate ich Papa / Mama.“ Da Kinder Sexualität erlernen, speichern Kinder in diesem Lebensabschnitt ebenfalls heterogene Beziehungen als Norm ab, wenn nicht genügend gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen als alternatives Muster vorhanden sind. (6)

Das fünfte Lebensjahr

In diesem Jahr verarbeiten Kinder sozial erlebte Situationen. Sogenannte „Doktorspiele“, Rollenspiele von Heiraten, Vater-Mutter-Kind etc. sind höchst interessant. (7)

Das sechste Lebensjahr

In diesem Jahr identifizieren sich die Kinder mit ihrem eigenen Geschlecht. Geschlechterklischees werden in dieser Zeit besonders ernst genommen. „Mädchen sind blöd“ ist ein typischer Satz aus einer solchen Entwicklungsphase. (8)

(3) Hierholzer, Stefan: Kindliche Sexualität als Thema in der Frühpädagogik, S. 9 vgl. https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Hierholzer_2017_KindlicheSexualitaet.pdf

(4) Vgl. Hierholzer, Stefan, S.9.

(5) Ebd. S.10.

(6) Ebd. S.11 f.

(7) Ebd. S.12

(8) Ebd. S.12

Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren der Kukita Großhadern

Einrichtungsgröße und Art

Die Einrichtung Kukita Großhadern GmbH & Co KG bietet Platz für 24 Krippenkinder von 0 bis 3 Jahren. Die Gruppenräume sind durch die großen Fensterfronten hell und geräumig. Der Zwischenraum wird als Schlafraum genutzt.

Die großzügigen, hellen Räumlichkeiten erstecken sich über ca. 180 qm im Erdgeschoss und zusätzlichen 80 qm im Souterrain eines 4-stöckigen Wohnhauses in städtischer, ruhiger Lage direkt am Hohenzollernplatz. Im Hinterhof steht der Einrichtung eine ca. 350qm große Grünfläche zur Verfügung.

Kulturelle Vielfalt

In unserer Einrichtung sind Menschen aus allen Kulturen willkommen. Dementsprechend haben wir viele Kinder und auch Mitarbeiter aus unterschiedlichen Nationen in unserer Einrichtung.

Unterschiedliche Fähigkeiten und Erkrankungen der Kinder

Kinder mit körperlichen, emotionalen oder geistigen Entwicklungsverzögerungen sind aufgrund ihrer Beeinträchtigung einem besonderem Risiko von Übergriffen ausgesetzt. Ebenso Kinder, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und sich daher nicht verständigen können. Täter sehen bei ihnen ein geringeres Risiko auf Enttarnung. Deshalb gebührt ihnen ein besonderer Schutz.

Das Team muss sich darüber im Klaren sein, welche Kinder ihrer Einrichtung einem besonderem Risiko ausgesetzt sind, um diese gezielt zu beobachten.

Grundhaltungen, Handlungsmaxime und Präventionsmaßnahmen

Grundhaltung des Teams zu Sexualität und Sexualpädagogik

Wir sind uns im Team bewusst, dass kindliche Sexualität sich von der Erwachsenen unterscheidet und dass jeder Mensch von Geburt an eine psychosexuelle Entwicklung durchläuft. Da dieser Prozess zwar einerseits gewissen Mustern folgt, andererseits aber sehr individuell sein kann und von gesellschaftlichen Normen und Werten beeinflusst ist, sind wir uns unserer Schlüsselrolle bewusst. Schließlich begleiten wir die Kinder einen Großteil ihres Tages und über prägende Jahre hinweg. Wir wollen selbst Vorbild sein und darauf achten, dass wir kein grenzüberschreitendes Verhalten zeigen und das Bedürfnis der Kinder nach Privatheit respektieren. Wir nehmen Kinder ernst und lehren ihnen dadurch die eigenen Gefühle erkennen, zeigen und formulieren zu können. Wir vermitteln die Gleichwertigkeit aller verschiedenen Familienmodelle.

Verständnis des Teams von Kindlicher Sexualität und den Umgang mit ihren Ausdrucksformen (Doktorspiele, Selbstbefriedigung)

Wir sehen die Sexualitätserziehung als einen wichtigen Teil unserer Arbeit an. Wir betrachten die Kinder mit einem ganzheitlichen Blick, der die sexuelle Entwicklung miteinschließt. Wir pflegen eine offene Kommunikation mit den Kindern und nutzen keine seltsamen Umschreibungen für sexuelle Handlungen. Wir reden von uns aus nicht mit den Kindern über Sexualität, sondern reagieren lediglich auf Fragen oder Handlungen von Kindern.

Die Jungen und Mädchen werden ermutigt und befähigt, ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen und gegenüber den anderen deutlich zu machen. So erfahren sie, dass sowohl andere Kinder als auch die pädagogischen Fachkräfte diese Grenzen ernst nehmen und respektieren.

Grundsätzlich ist es uns wichtig, dass die Kinder auch die Möglichkeit haben, eine Zeit lang unbeobachtet zu sein. Für uns gehören z.B. gegenseitiges körperliches Erforschen und Selbststimulation zum selbstverständlichen Entwicklungsprozess. Wir sind dabei aufmerksam und achten auf die Gefahr von Grenzüberschreitungen. „Nein“ heißt „Nein“ und muss immer ohne Diskussion beachtet werden. Da die Jüngsten oft noch kein „Nein“ verbalisieren können, sind die Pädagog*innen in solch sensiblen Situationen besonders achtsam. Es wurde die Regel eingeführt, dass kein Kind ein anderen ausziehen darf. Ist ein Kind einverstanden sich nackt zu zeigen, so muss es sich eigenständig ausziehen.

Des Weiteren dürfen Körperspiele nur unter Kindern auf gleichem Entwicklungsstand (höchstens ein Jahr Unterschied) gespielt werden. Der Rückzug in ein Zimmer ist möglich, aber aus Gründen der Sicherheit müssen die Türen immer angelehnt bleiben (ja bleibt nicht immer ja) Der gemeinsame Toilettengang kann nur mit gegenseitigem Einverständnis stattfinden und ebenfalls nur mit Kindern auf gleichem Entwicklungsstand. Es dürfen sich maximal zwei Kinder gleichzeitig auf einer Toilette aufhalten, da sonst die Gefahr von Gruppenzwang steigt.

Selbststimulation darf unter Berücksichtigung des sozialen Umfelds und in einem geschützten Raum stattfinden. Wir achten darauf den Kindern durch unsere Reaktion nicht zu vermitteln, dass dieses Verhalten etwas Schlechtes oder Beschämendes ist. Wir bestärken sie dabei, dass das gezeigte Verhalten schöne Gefühle auslöst, man diese aber in einem ruhigen und ungestörten Ort durchführt: In unserer Kuschelecke beispielsweise oder dem Schlafraum.

Des Weiteren finden regelmäßig Angebote zur Entwicklung sinnlicher Fähigkeiten statt sowie wiederkehrende Angebote zu Körpergefühl und Körperbewusstsein wie z.B. Bohnen- oder Kastanienbad statt.

Wir thematisieren feste Regeln, bspw. für Körperspiele:

„Nein heißt Nein egal in welcher Situation - die Möglichkeit des Rollenwechsels muss immer gegeben sein"

Es gibt jedoch auch Dinge, die wir zum Schutz der Kinder nicht erlauben:

- Kein Kind tut einem anderen weh.

- es werden keine Gegenstände in Körperöffnungen gesteckt (z.B. Nasenlöcher, Ohren, Poloch, Scheide)

- das Küssen oder Lecken von Geschlechtsteilen ist nicht erlaubt.

- Kinder werden während der Selbststimulation sowie bei Körperspielen nicht von Erwachsenen berührt/voyeuristisch beobachtet

Umgang mit Körperlichkeit, Gesundheit und Hygiene

Kinder haben ein natürliches Bedürfnis nach Nähe und Trost. Eine sichere Bindung entsteht durch die feinfühlige Wahrnehmung der Bedürfnisse der Kinder. Suchen sie gerade nach Sicherheit und benötigen Körperkontakt, eine Umarmung oder möchten kurz auf den Arm genommen werden? Oder sind sie gerade in der Explorationsphase und möchten ihre Umgebung erkunden? Wir nehmen die Signale der Kinder ernst und handeln dementsprechend. Dies bedeutet, dass wir Kinder nicht aus eigenem Wunsch heraus auf den Arm nehmen, sondern nur, wenn sie uns die entsprechenden Signale hierfür geben (an einem Hochziehen, Hände nach einem ausstrecken etc.).

Auch wenn wir eine enge Beziehung zu den Kindern aufbauen, bewahren wir die professionelle Nähe und Distanz. Deshalb küssen wir die Kinder nicht, lassen uns von ihnen nicht auf den Mund küssen und bevorzugen niemanden.

Beim Wickeln und insbesondere Eincremen der Geschlechtsteile tragen wir Handschuhe und betreiben keine übertriebene Reinigung / Pflege.

Sexuelle Bildung durch altersgerechte Sprache

Wir verbalisieren den Wickelvorgang und nutzen hierbei die zutreffenden Begrifflichkeiten wie Penis, Po und Scheide. Auch im Alltag verwenden wir keine Kosenamen für die verschiedenen Teile unseres Körpers.

Angemessener Einsatz sexualpädagogischer Literatur

In unserer Krippe haben wir verschiedene Kinderbücher, die sich mit dem Körper und dem Kriegen von Babys beschäftigen. Zum Beispiel: Wer wohnt denn da in Mamas Bauch? Ein Buch für große Geschwister. Klett Verlag

Diese schauen wir uns regelmäßig mit den Kindern an. Insbesondere wenn Kinder Geschwister bekommen, widmen wir uns diesem Thema. Dies hilft den Kindern die Geschehnisse in ihrem Leben zu verstehen und zu verarbeiten.

Zusammenarbeit mit den Eltern in ihrer Vielfalt

Die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet sich nicht immer leicht. Aufgrund verschiedener Nationalitäten und Vorstellungen gibt es teilweise unterschiedliche Auffassungen zum Thema Nacktheit und Doktorspiele. Wir sehen es als unsere Aufgabe an die Sorgen der Eltern ernst zu nehmen und sie gleichzeitig über die Rechte der Kinder auf eine natürliche psychosexuelle Entwicklung aufzuklären. Nicht immer kommt man mit den Eltern so überein, wie man es gerne möchte. Dennoch kann man aber individuelle Kompromisse schließen, die die Interessen beider Parteien berücksichtigen.

Umgang mit Nähe und Distanz

Wir bewahren eine professionelle Nähe und Distanz zu unseren Kindern.

Das heißt: Wir küssen die Kinder nicht, wir nutzen keine Kosenamen wie Häschen, Tiger, Mäuschen etc. , wir fassen nicht ihren Intimbereich an und achten ihre Intimsphäre, wir lachen sie nicht aus, bevorzugen oder benachteiligen sie nicht, machen ihnen keine privaten Geschenke, nutzen keine Ironie oder Sarkasmus.

Kinder werden nicht bei sexuellen Aktivitäten mit sich selbst beobachtet.

Verhaltensregeln für das gesamte Personal

Wir befolgen stets das Vier-Auge Prinzip oder das Prinzip der offenen Türen.

Wir halten uns an unseren Verhaltenskodex und reden nicht schlecht vor den Kindern über sie mit anderen Pädagog*innen, Eltern oder anderen Kindern.

Maßnahmen zur Prävention von sexueller Gewalt

- Wir stärken das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung unserer Kinder

- Alle Mitarbeiter*innen ist unser Schutzkonzept bekannt. Alle unterschreiben unseren Verhaltenskodex.

- Regelmäßig besprechen wir mit den Kindern, dass es wichtig ist die Grenzen anderer zu wahren und unterlegen das mit praktischen Beispielen oder während eines Konfliktes.

- Wir ermutigen und unterstützen die Kinder dabei ihre eigenen Grenzen zu wahren und auch Erwachsenen gegenüber „Nein“ sagen zu lernen.

- Auch wir wahren unsere Grenzen

- Wir achten darauf, dass Kinder unterschiedlichen Alters oder Entwicklungsstands nicht zusammen auf eine Toilette gehen, Doktorspiele spielen oder sich nackt erkunden.

- Die Kinder wissen, dass Küssen und Lecken anderer Körperteile während ihrer Doktorspielen und Körpererkundungen verboten ist.

- Kein Erwachsener darf sich mit einem Kind allein hinter verschlossener Tür befinden

Unterstützungsmöglichkeiten (Kooperation / Fachberatung)

Jede Einrichtung besitzt eine Liste mit optionalen Kooperationspartner*innen und Fachberatungen.

Perspektive Familien

Die Zuständigkeit der Erziehungsberechtigten für die Erziehung ihrer Kinder ist gesetzlich geregelt (Art. 6 Abs.2 GG). Die Erziehungsberechtigten der Kinder sind daher wesentlicher Bestandteil eines umfassenden Schutzkonzepts. Ihre rechtliche Zuständigkeit spiegelt sich zum einen in ihrem Recht auf Informationen zu ihrem Kind und dessen Bildungs- sowie Entwicklungsstand und zum anderen, in ihrem Recht auf Einbeziehung. Unser Schutzauftrag den Kindern gegenüber beinhaltet ebenfalls die Aufklärung der Eltern über diverse Themen. Hierzu gehört beispielsweise unser Bild vom Kind, unser Schutzauftrag und die Existenz von sexualpädagogischen Konzepten und Handlungsplänen bei Verdacht auf Missbrauch.

Unabhängig von ihren Rechten sind die Sorgeberechtigten die engsten Bezugspersonen der Kleinen und haben einen großen Einfluss auf deren kindliche Entwicklung und Wohlergehen.

Aus all diesen Gründen ist die Einbeziehung der Familien in unser Schutzkonzept auf mehreren Ebenen vorhanden.

Recht auf Information

Geschehnisse in der Kindertageseinrichtung

Durch Aushänge, Wochenpläne, Tür- und Angel Gespräche und Elternabende werden die Eltern über die Abläufe und Inhalte unserer pädagogischen Arbeit informiert. Sie lernen unsere pädagogische Grundhaltung, unser Konzept kennen und wissen, was die Kinder den Tag über bei uns machen.

Entwicklungsbedürfnisse der Kinder

Hin und wieder sind die Erziehungsberechtigten unsicher, wie sie auf bestimmte Verhaltensweisen ihrer Kinder reagieren sollen oder sind sich nicht bewusst, dass manche ihrer Verhaltensweisen schädlich für die positive Entwicklung ihres Kindes sind. (z.B. zu viel Druck bei der Sauberkeitserziehung)

Hier sehen wir es als unsere Aufgaben, die Eltern zu unterstützen. Dies kann durch gezielte Elterngespräche stattfinden oder auch durch spezielle Themenelternabende.

Häufige Themenbereiche die regelmäßig mit Eltern besprochen werden sind beispielsweise: Prozess des Trockenwerdens, Abstillen, Konflikte zwischen Eltern und Kind oder Geschwistern und Kind oder die Eltern- Kind Bindung und Grenzen setzen.

Schutzkonzept und Handlungsplan nach §8a

Bei den Vertragsgesprächen werden die Eltern über unseren Schutzauftrag informiert und erfahren, dass wir in Verdachtsfällen einen ausgearbeiteten Ablaufplan haben. Wir erklären den Eltern, dass sie dem Schutz ihrer Kinder dient und nicht Ausdrucks eines Generalverdachts den Mitarbeiter*innen oder Eltern gegenüber darstellt.

Beteiligung- und Beschwerderechte der Eltern

Grundhaltung zum Thema Kritik

Da die Erziehung der Kinder das natürliche Recht und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht der Eltern ist , sind sie selbstverständlich dazu berechtigt unsere Arbeit zu kritisieren. Auch wenn nicht jede Kritik umgesetzt werden kann, nehmen wir die Sorgen und Wünsche der Sorgeberechtigten ernst, reflektieren sie im Team und nehmen sie nicht persönlich.

Elternbeirat

Die Beteiligungsrechte der Eltern werden bei uns unter anderem durch den Elternbeirat gewährleistet. Dieser wird jährlich auf dem Elternabend von den Eltern gewählt und hat ein Anhörungs- und Beratungsrecht bei Entscheidungen in der Kindertageseinrichtung. Sorgeberechtigte können sich an ihn mit Wünschen und Beschwerden wenden, die nach Wunsch auch anonym an uns weitergetragen werden können.

Elternbefragung

In den jährlich stattfindenden Elternbefragungen haben die Eltern ebenfalls anonym Raum unsere Arbeit zu evaluieren sowie Wünsche und Kritik zu äußern. Die Ergebnisse der Elternbefragung werden den Eltern kommuniziert. Im Team reflektieren wir, welche Anregungen oder Kritik wir umsetzen können.

Abweichende Regelungen aufgrund von kulturellen Unterschieden

Nicht immer ist es möglich unserer Vorstellungen einer natürlichen sexuellen Entwicklung in der Kindertagesstätte gerecht zu werden. Auch wenn wir Eltern in Elterngesprächen bestmöglich über die sexuelle Entwicklung informieren, können kulturelle oder religiöse Unterschiede dazu führen, dass Kompromisse geschlossen werden müssen, um dem Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder nachzukommen.

Was ist Kindeswohl?

Kindeswohl bedeutet, dass Kinder und Jugendliche sicher und möglichst glücklich aufwachsen. Eltern müssen für das Wohl ihrer Kinder / Jugendlichen sorgen. Das ist die wichtigste Aufgabe der Eltern.

Zum Kindeswohl gehört es, die grundsätzlichen Bedürfnisse des Kindes / Jugendlichen zu erfüllen, zum Beispiel:

- Dem Kind genug und regelmäßig Essen zu geben sowie ausreichende Flüssigkeit (Wasser) zu trinken. Verboten sind Alkohol, Rauchen oder Drogen.

- Regelmäßiges Baden/Duschen, tägliches Zähneputzen, Haare waschen und kämmen, Nägel schneiden

- Mit dem Kind für die Vorsorgeuntersuchung zur Arztpraxis zu gehen, aber auch, wenn das Kind krank ist oder sich verletzt hat.

- Dem Kind passende Kleidung und Schuhe anzuziehen, wenn das Wetter schlecht ist. Zum Beispiel, wenn es regnet oder schneit, braucht das Kind Regen- oder Schneekleidung.

- Kinder brauchen Sicherheit und Geborgenheit. Wenn Kinder weinen, ist es wichtig, dass die Eltern sie trösten und für sie da sind.

- Eltern müssen dafür sorgen, dass ihre Kinder in die Schule gehen.

- Kinder dürfen mit anderen Kindern spielen.

- Eltern müssen die Entwicklung des Kindes fördern, indem sie sich mit dem Kind beschäftigen, mit ihm spielen und vorlesen.

Es ist nicht erlaubt, Kinder / Jugendliche zu schlagen oder Babys zu schütteln. Kinder und Jugendliche sollen auch keine Gewalt zwischen Eltern und Familienmitgliedern erleben.

Sind diese Bedürfnisse erfüllt, kann sich Ihr Kind gut entwickeln.

Perspektive Externe/ Träger

Der Träger Kukita hat diverse Maßnahmen strukturell in seine Einrichtung integriert, um den Schutz der Kinder vor jeglicher Form von Gewalt bestmöglich zu gewährleisten.

Strukturelle Integration

- Entwicklung eines konzeptionellen Leitbildes, dass Partizipation und Stärkung der Selbstkompetenz der Kinder als Leitmotiv beinhaltet

- Erarbeitung unseres „Bild vom Kind“ in Zusammenarbeit mit den Einrichtungsleitungen

- Thematisierung unseres Schutzauftrags während des Einstellungsprozesses neuer Mitarbeiter*innen

- Verpflichtung der Einrichtungsleitungen ein Verhaltenskodex mit ihren Teams zu erarbeiten, welches von allen unterzeichnet wird

- Vorhandensein und Bekanntmachen eines Handlungsplans bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

- Wir begrüßen und unterstützen eine offene Fehlerkultur und kritikfähiges Verhalten

Intervention

Ebenso wichtig wie Präventionsmaßnahmen ist es gezielte Interventionsmaßnahmen in ein Schutzkonzept zu integrieren. Sie bieten allen Beteiligten Sicherheit beim Umgang mit Verstößen gegen den Kinderschutz. Die Kukita hat ihre Interventionsmaßnahmen in drei Kategorien unterteilt:

- Sexuelle Grenzverletzungen unter Kindern

- Sexuelle Grenzverletzungen innerhalb der Einrichtung

- Vermuteter Gewalt / Verdacht auf sexuelle Übergriffe außerhalb der Einrichtung

Sexuelle Grenzverletzungen unter den Kindern

Umgang mit den betroffenen Kindern

In unserem Konzept wurde bereits dargelegt, wie mit den unterschiedlichen sexuellen Aktivitäten unter Kindern umgegangen wird.

Bei sexuellen Übergriffen hingegen ist ein deutlichen Einschreiten der pädagogischen Bezugspersonen notwendig. Sexuelle Übergriffe unter Kindern müssen ernst genommen und pädagogisch aufgearbeitet werden. Dennoch ist eine Stigmatisierung als „Täter“ und „Opfer“ unangemessen.

Bei der Aufarbeitung ist zu berücksichtigen, dass sich zuerst um das von den Übergriffen betroffene Kind gekümmert wird und es emotional aufgefangen und begleitet wird.

Wichtig ist, das Kind seine Sichtweise der Dinge erzählen zu lassen und es durch Sätze wie: „Niemand darf dir Befehlen dich auszuziehen“, „Niemand darf dich küssen oder anfassen, wenn du das nicht möchtest“ oder „Dein Körper gehört dir und du darfst über ihn bestimmen“ zu bestärken.

Das übergriffige Kind wird durch die Beobachtung des Umgangs der Bezugsperson mit dem betroffenen Kind merken, dass sein Verhalten zu weit gegangen ist. Wurde sich ausreichend um das erste Kind gekümmert, muss die Aufarbeitung mit dem anderen Kind beginnen.

Hierbei ist es wichtig, dass dem Kind signalisiert wird, dass zwar sein Verhalten deutlich abgelehnt wird, es als Person jedoch nicht. Ziel der Aufarbeitung soll es sein Empathie, Mitgefühl und Einsicht bei dem übergriffigen Kind zu erwecken und nicht etwa Schuldgefühle. Dies ist die beste Möglichkeit weitere Übergriffe zu verhindern.

Die Klärung der Situation muss außerhalb des Gruppengeschehens und in ruhiger Atmosphäre stattfinden. Klare Verhaltensregeln müssen mit dem Kind angesprochen und vereinbart werden und ihm das Vertrauen darin signalisiert werden, dass es sich daranhalten kann.

Die Bezugspersonen besprechen den Vorfall im Team und sensibilisieren damit auch die anderen Bezugspersonen, die mit dem übergriffigen Kind abgesprochene Einhaltung der Regeln zu überwachen. Bei wiederholten Übergriffen des Kindes muss die Fachberatung hinzugezogen werden.

Zusammenarbeit mit den Eltern

Sexuelle Übergriffe bei Kindern führen naturgemäß zu großer Besorgnis bei beiden elterlichen Parteien. Die Ereignisse müssen daher noch am gleichen Tag mit den Sorgeberechtigen besprochen werden.

Optimalerweise benachrichtigt man die Eltern des von den Übergriffen betroffenen Kindes bereits telefonisch, dass man heute beim Abholen ein kurzes Gespräch mit ihnen wünscht und fragt, ob sie ein wenig früher kommen können. Gleichzeitig beruhigt man sie aber, dass die Situation, um die es geht bereits geklärt ist und sie sich keine Sorgen machen müssen. Es wird am Telefon nicht erwähnt, dass es sich um einen sexuellen Übergriff handelt.

Das Gespräch findet in einem geschlossenen Raum ohne die Kinder statt. Die Bezugspersonen müssen sich darauf einstellen, dass das Elternteil emotional reagiert.

Im optimalen Fall übernimmt die Gruppenleitung zusammen mit der Einrichtungsleitung das Gespräch. Schuldzuweisungen müssen bei der Klärung verhindert werden. Die Eltern müssen darüber aufgeklärt werden, dass sexuelle Aktivitäten von Kindern normal sind, dass die geschehene Grenzüberschreitung mit den Kindern auch bereits aufgearbeitet wurde. Bei Bedarf werden entsprechende Beratungsstellen vermittelt.

Das Gespräch mit den Sorgeberechtigten des übergriffigen Kindes finden möglichst am gleichen Tag zu einem späteren Zeitpunkt statt. Auch für diese Eltern ist der Vorfall emotional im Normalfall belastend. Ihnen muss die Angst genommen werden, dass ihr Kind ein abnormales Verhalten zeigt. Sie sollten darauf hingewiesen werden, dass das Kind zuhause nicht für sein Verhalten in der Kindertagesstätte bestraft werden sollte. Solche Vorfälle müssen durch Einsicht und nicht durch Strafe geregelt werden.

Sollte der Verdacht bestehen, dass das übergriffige Kind eventuell Verhaltensweisen zeigt, die es von zuhause kennt, dass es also eventuell selbst zuhause sexuelle Gewalt erfährt, so werden die Eltern vorerst nicht in die Klärung des Sachverhalts mit einbezogen. In diesem Falle greift der Handlungsplan nach § 8a und die insofern erfahrene Fachkraft wird mit einbezogen.

Anschließend sollte der Vorfall auch im Morgenkreis mit der gesamtem Kindergruppe anonymisiert aufgearbeitet werden. Die Pädagog*innen sensibilisieren die Kinder für die Wahrung der Grenzen anderer und besprechen die Konsequenzen für Zuwiderhandeln.

Ebenfalls werden noch einmal alle Regeln für den Umgang miteinander, für das Nacktsein und das gegenseitige Berühren besprochen.

Sexuelle Gewalt / Machtmissbrauch durch Personal

Verdachtsmomente für sexuelle Übergriffe oder Machtmissbrauch entstehen häufig durch spontane Äußerungen von Kindern oder Beobachtungen von anderen Betreuungspersonen der Einrichtung. Ein solch schändliches Verhalten erwarten die Mitarbeiter*innen einer Kindertagesstätte in aller Regel nicht von ihren Kolleg*innen. Gefühle wie Bestürzung, Skepsis oder auch Wut sind daher mögliche Reaktionen auf einen solchen Vorwurf. Deshalb ist das Vorgehen in einem solchen Fall nicht ganz unkompliziert und bedarf sehr viel Feingefühlt.

Fünf Dinge müssen in jedem Fall geschehen:

- Ergreifen von Schutzmaßnahmen für das Kind

- Dokumentation

- Feinfühlige Gespräche mit dem betroffenen Kind und dessen Eltern

- Gespräche mit den betroffenen Mitarbeiter*innen

- Begleitung des betroffenen Teams

Die Einrichtungsleitung ist für die Prüfung des aufgekommenen Verdachts zuständig und bezieht den Träger mit ein.

Ergreifen von Schutzmaßnahmen

Insbesondere wenn Übergriffe akut beobachtet wurden, ist es wichtig dem Kind Hilfe in Form von einer anderen vertrauten Bezugsperson zur Seite zu stellen und es von dem entsprechenden übergriffigen Kollegen zu trennen. Dieser muss in einem solchen Fall die Einrichtung nach einem ersten Gespräch mit der Leitung umgehend verlassen.

Im Fall vom Kind oder anderen Kindern gemachten Äußerungen ist es wichtig, dem Kind im Gespräch zu vermitteln, nichts falsch gemacht zu haben. Geäußerte Aussagen / Vorwürfe des Kindes werden immer ernst genommen und haben eine Untersuchung zur Folge.

Dokumentation

Die Äußerungen des Kindes oder Beobachtungen von Kolleg*innen oder anderer Kinder werden möglichst wortgetreu schriftlich dokumentiert. Die eigene Interpretation muss hierbei unberücksichtigt bleiben. Auch alle weiteren Gespräche mit den betroffenen Parteien werden dokumentiert.

Feinfühliges Gespräch mit dem betroffenen Kind und dessen Eltern

Zur Prüfung des Verdachts ist ein feinfühliges Gespräch mit dem betroffenen Kind und eventuellen Zeugen notwendig. Diese finden getrennt voneinander statt. Die Gesprächsführung übernimmt eine vom betroffenen Kind ausgewählte Vertrauensperson. Es ist darauf zu achten, dass der Schutzbefohlene nicht durch viele Fragen zu sehr bedrängt wird. Ebenso dürfen keine Suggestivfragen verwendet werden. Dennoch soll eine permanente Gesprächsbereitschaft signalisiert werden. Wichtig ist ebenfalls, das Kind ausreden zu lassen und nicht zu unterbrechen. Fragen können im Nachhinein gestellt werden. Hat das Kind seine Ausführungen beendet kann man offene Fragen stellen wie: „Ist noch etwas passiert?“ oder „Möchtest du mir noch etwas erzählen?“

Geschlossene Fragen oder Fragen nach einem Warum führen ebenso wie Suggestivfragen möglicherweise zu Antworten, die nicht den tatsächlichen Erinnerungen des Kindes entsprechen. Dem Kind wird keinesfalls angedeutet, dass man seinen Äußerungen misstraut oder skeptisch gegenübersteht.

Für die Risikoeinschätzung oder den weiteren Verlauf der Bearbeitung wird auf eine insofern Fachkraft oder externe Beratungsstelle zurückgegriffen. Dies kann in akuten Situationen auch erst einmal telefonisch sein. Aussagen, die dem Kind gegenüber gemacht werden, müssen wahrheitsgemäß sein, um sein Vertrauen in Erwachsene im Nachhinein nicht noch mehr zu erschüttern. Es darf ihm beispielsweise nicht versprochen werden, dass man das Gehörte nicht weitererzählt. Zu viel gezeigtes Mitgefühl kann das Kind aus Mitleid zur Befragten Person zum Schweigen bringen. Die Gesprächsführung soll daher feinfühlig aber emotional möglichst neutral durchgeführt werden. Feinfühliges Vorgehen ist ebenfalls bei der Verständigung der Eltern notwendig. Ihnen sollte klar gemacht werden, dass sie auch zuhause das Kind nicht mit Fragen bedrängen sollten und auf geschlossene- und Suggestivfragen zu verzichten ist.

Gespräche mit dem betroffenen Mitarbeiter*innen

Selbstverständlich haben auch die beschuldigten Mitarbeiter*innen das Recht sich zu den Geschehnissen / Vorwürfen zu äußern. Auch hier ist es wichtig Suggestivfragen und geschlossene Fragen zu vermeiden und emotional neutral zu bleiben. Auch die Aussagen der Beschuldigten werden schriftlich dokumentiert. Stellt sich heraus, dass die Vorwürfe stimmen oder wurde der Mitarbeiter in einer eindeutigen Situation beobachtet, muss er oder sie die Einrichtung umgehend verlassen und wird gekündigt. Je nach vergehen erfolgt eine strafrechtliche Anzeige.

Begleitung des betroffenen Teams

Die einzelnen Mitarbeiter*innen und somit das Team als Ganzes sind durch solche Vorfälle einer hohen emotionalen Belastung ausgesetzt. Es liegt nun in der Verantwortung des Trägers in Zusammenarbeit mit der Leitung, die Fragen und Sorgen jedes Einzelnen ernst zu nehmen und die Mitarbeiter*innen in den nächsten Tagen und Wochen zu begleiten.

Das bedeutet zum einen, dass sie über den genauen Ablauf des weiteren Verfahrens informiert werden und auf die die Datenschutzrechte hingewiesen werden. Sowohl das betroffene Kind als auch die beschuldigte Person unterliegen dem Datenschutz und dürfen namentlich nicht an andere Eltern oder Menschen außerhalb der Einrichtung weitergetragen werden. Zum anderen soll das Team durch eine Supervision die Möglichkeit bekommen, die Geschehnisse besser zu verarbeiten.

Rehabilitation zu Unrecht beschuldigter Mitarbeiter

Stellt die Verfolgung der Vorwürfe heraus, dass ein Mitarbeiter unschuldig war, so ist es die Pflicht des Trägers, ihn oder sie wieder zu Rehabilitieren.

Die Basis für eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Pädagog*innen und auch innerhalb des Teams ist Vertrauen. Durch einen Verdacht auf körperlichen oder sexuellen Missbrauch wird das Vertrauen in die beschuldigte Person schwer erschüttert. Wurde die Person fälschlicherweise beschuldigt, so ist auch ihr Vertrauen in die Kolleg*innen, Träger oder Eltern gestört.

Oberstes Ziel des Trägers ist es nun dieses Vertrauen wieder aufzubauen.

Transparenz

Der Träger gibt eine schriftliche Erklärung ab, dass die erhobenen Vorwürfe umfassend geprüft wurden und sich als unbegründet erwiesen haben [10]. Es wird eine schriftliche Elterninformation herausgegeben und ein Elternabend zu den Geschehnissen gehalten. Den Eltern wird eine Ansprechperson genannt, an die sie sich bei weiteren Fragen wenden können.

Teamentwicklungsmaßnahmen

Für das Team gibt es weitere Supervisionen und anderweitige Teamentwicklungsmaßnahmen.

Angebote an zu Unrecht beschuldigter Mitarbeiter*innen

In jedem Fall muss ein Abschlussgespräch stattfinden, in dem zwar die Notwendigkeit einer solche durchgeführten Untersuchung benannt wird, dennoch gleichzeitig das Bedauern darüber, welcher Schaden dem betroffenen Mitarbeiter entstanden ist. Ebenso wie der Wille seitens des Trägers, ihn oder sie bei der weiteren beruflichen Karriere zu unterstützen.

Nicht immer ist es sinnvoll oder gar vom betroffenen Mitarbeiter gewünscht, in der Einrichtung zu bleiben. Der Träger bietet dem Mitarbeiter daher an, in einer der anderen Kukita arbeiten zu können. Sollte dies nicht dem Wunsch des Mitarbeiters entsprechen, so unterstützen wir ihn bei seiner beruflichen Neuorientierung.

[10] Vgl STMAS Leitfaden S:26

Handlungsplan bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch Personen außerhalb der Kindertageseinrichtung

Die Münchner Vereinbarung nach §8a SGB VIII und §72a SGB VIII regelt das Vorgehen bei einem Verdacht der Kindeswohlgefährdung außerhalb der Kindertageseinrichtung. Missbrauch von Kindern ist nicht leicht zu erkennen und bedarf deshalb einer kontinuierlichen und genauen Beobachtung der Kinder durch die Pädagog*innen. Im Normalfall werden bei einem Missbrauchsverdacht die Eltern informiert. Wird dadurch jedoch der wirksame Schutz des Kindes in Frage gestellt, werden die Eltern bei der Gefährdungseinschätzung nicht hinzugezogen.

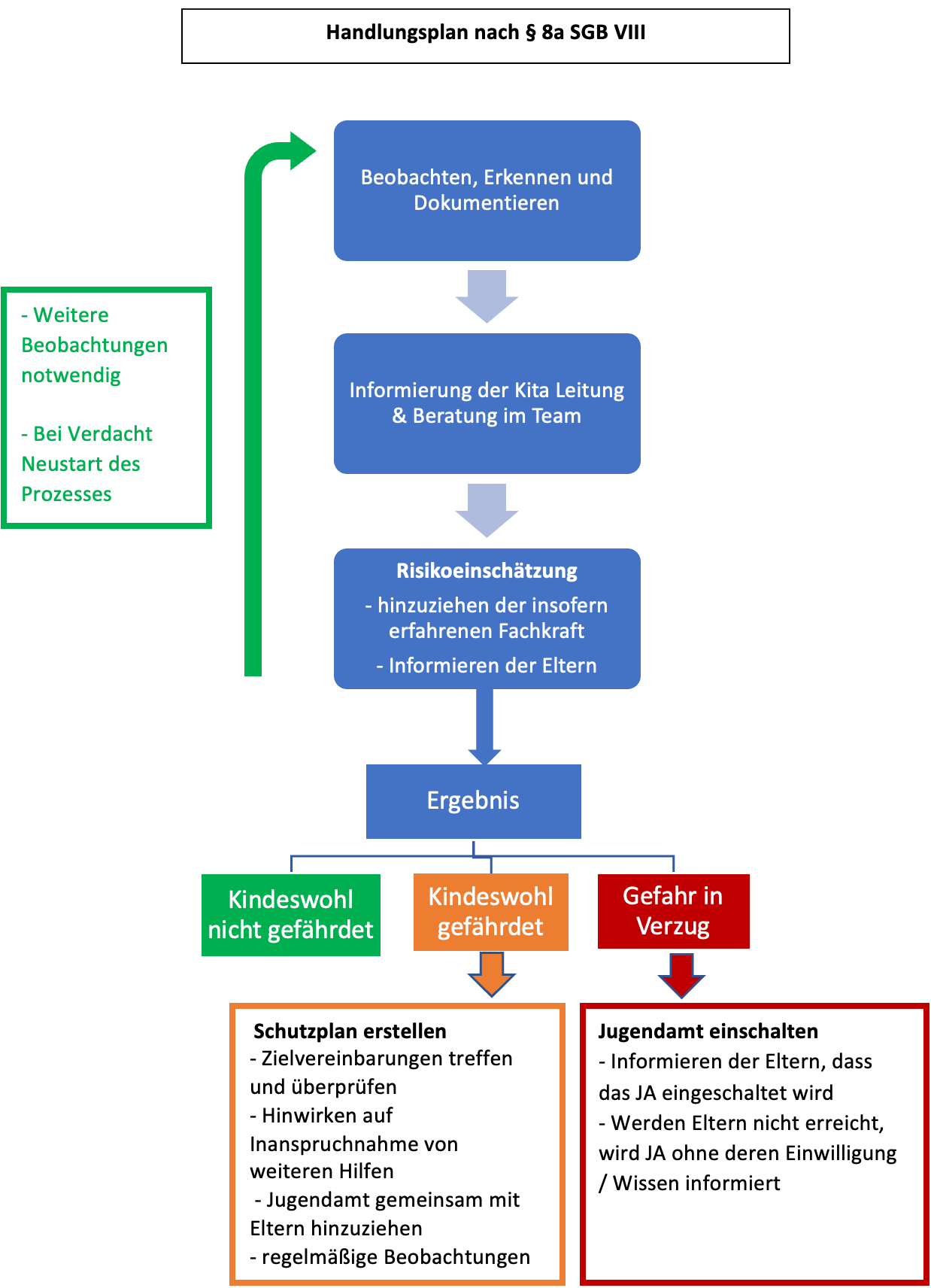

Besteht der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, ist wie folgt vorzugehen:

Weiterführende Literatur

- Landeshautstadt München / Referat für Bildung und Sport (2017): Handbuch Umgang mit sexueller Gewalt in Kindertageseinrichtungen

- Bayrisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales: Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrags in Kindertageseinrichtungen. Schwerpunkt: Prävention Kita-interner Gefährdungen.

- Hierholzer, Stefan: Kindliche Sexualität als Thema in der Frühpädagogik.

- Maywald, J. (2019): Kindeswohl in der Kita. Leitfaden für die pädagogische Praxis.

- Bayrisches Staatsministerium für Soziales, Familie und Integration & Staatsinstitut für Frühpädagogik (Hrsg) (2016): Der Bayrische Bildungs- und Erzieheungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung., Berlin: Cornelson Scriptor, 7. Auflage

- Oppermann, C,. Winter,V., Harder, C., Wolff, M. & Schroer, W. (2018): Lehrbuch Schutzkonzepte in pädagogicshen Organisationen. Beltz.

- Der Paritätische Gesamtverband (2016): Arbeitshilfen Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen. Gefährdung des Kindeswohls innerhalb von Institutionen.

Wo finden Sie Hilfe?

Sie brauchen Informationen, Beratung und Hilfe? Ihnen steht die Unterstützung der Bezirkssozialarbeit in den Sozialbürgerhäusern und in der Abteilung Wohnungslosenhilfe zur Verfügung.

Die Beratung ist kompetent, kostenlos und vertraulich.

Bei Bedarf können die sozialpädagogischen Fachkräfte Sie auch zu Hause besuchen. Zu Ihrer Unterstützung arbeitet die Bezirkssozialarbeit mit anderen Fachkräften zusammen, sofern Sie hiermit einverstanden sind. Kommen Sie in das Sozialbürgerhaus in Ihrer Nähe oder rufen Sie uns an und vereinbaren einen persönlichen Beratungstermin oder einen Hausbesuch.

Sie erreichen uns: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr Freitag von 8 bis 12 Uhr

Telefon: 089 233-96833 (Servicetelefon des Sozialreferates)

Internet: www.muenchen.de/sbh

Über die Eingabe Ihrer Wohnadresse in der SBH-Suche erfahren Sie, an welches Sozialbürgerhaus Sie sich wenden können. Link: www.muenchen.de/sbh-suche

Gehörlose und hörbehinderte Menschen

die in Deutscher Gebärdensprache kommunizieren und deren Angehörige wenden sich bitte zentral an das Sozialbürgerhaus Laim - Schwanthalerhöhe.

Internet: www.muenchen.de/sbh-gehoerlose

Sozialdienst für Gehörlose

Ridlerstraße 75 80339 München E-Mail: sbh-ls-sg.soz@muenchen.de

Bezirkssozialarbeit in der Wohnungslosenhilfe

Amt für Wohnen und Migration Fachbereich Pädagogik, Franziskanerstraße 8, Telefon: 089 233-40671

Erziehungsberatungsstellen

An über 20 Standorten in München beraten die Erziehungsberatungsstellen kostenlos Eltern, Kinder und Jugendliche bei Fragen rund um die Familie.

stadt.muenchen.de/infos/erziehungsberatungsstellen.html

www.erziehungsberatung-muenchen.de

IMMA e. V. Beratungsstelle für Mädchen* und junge Frauen*

www.imma.de/einrichtungen/beratungsstelle/

Das Schutzkonzept (Stand März 2025) ist Bestandteil des Betreuungsvertrages zwischen der Einrichtung Kukita und den Erziehungsberechtigten.